Alberto Toscano

Es común, cuando se comentan crisis de diversa índole, señalar su capacidad para revelar repentinamente lo que la reproducción aparentemente fluida del status quo deja pasar desapercibido, para traer los bastidores a la primera plana, arrancarnos las escamas de los ojos, y así sucesivamente. El carácter, la duración y la magnitud de la pandemia del SARS-CoV-2/Covid-19 constituyen una ilustración particularmente completa de esta vieja verdad “apocalíptica”. Desde la exposición diferencial a la muerte diseñada por el capitalismo racial hasta la prioridad del trabajo de atención sanitaria, desde la atención a las condiciones letales de encarcelamiento hasta la disminución de la contaminación visible a simple vista, las “revelaciones” catalizadas por la pandemia parecen tan ilimitadas como su actual impacto en nuestras relaciones sociales de producción y reproducción.

La dimensión política de nuestra vida colectiva no es una excepción. Proliferan los estados de alarma y de emergencia, se crean verdaderas dictaduras sanitarias (la más grave en Hungría), se militariza una emergencia de salud pública y lo que The Economist denomina un “coronopticon” se somete a diversas pruebas beta en poblaciones presas del pánico.[1] Sin embargo, sería demasiado simple reprender las diversas formas de autoritarismo médico que han aparecido en la escena política contemporánea. Especialmente para aquellos que se han dedicado a preservar futuros emancipadores tras las secuelas de la pandemia, es crucial reflexionar sobre la profunda ambivalencia respecto al Estado que esta crisis pone en evidencia. Asistimos a un deseo de Estado generalizado, una exigencia de que las autoridades públicas actúen con rapidez y eficacia, que doten de recursos adecuados a la “primera línea” epidemiológica, que se aseguren los puestos de trabajo, los medios de subsistencia y la salud ante una interrupción sin precedentes de la “normalidad”. Y, corrigiendo una progresiva arrogancia esperanzadora, en la que toda la represión tiene un origen descendente, se respira también una demanda general de que las autoridades públicas repriman rápidamente a quienes adoptan un comportamiento imprudente o peligroso.

Dados nuestros limitados imaginarios políticos y retórica – pero también, discutiré, la naturaleza misma del Estado – este deseo está abrumadoramente articulado en términos marciales. Nuestros oídos se embotan con las declaraciones de guerra contra el coronavirus: el “vector en jefe”, como lo ha llamado amablemente Fintan O’Toole,[2] twittea que “El Enemigo Invisible pronto entrará en plena retirada”, mientras que un Primer Ministro del Reino Unido convaleciente habla de “una lucha que nunca emprendimos contra un enemigo que todavía no comprendemos del todo”; se sacan a relucir las descarriadas analogías nacionalistas con el “Espíritu del Blitz”, mientras que se promulgan temporalmente poderes legislativos de tiempos de guerra para nacionalizar las industrias con el fin de producir respiradores y equipos de protección personal. Por supuesto, librar una guerra contra un “virus” no es, en última instancia, más convincente que librar una guerra contra un sustantivo (es decir, el terror), pero es una metáfora profundamente arraigada tanto en nuestro pensamiento sobre la inmunidad y la infección, como en nuestro vocabulario político. Como atestigua la historia del Estado y de nuestras percepciones de él, a menudo es sumamente difícil separar lo médico de lo militar, ya sea a nivel de ideología o de práctica. Sin embargo, al igual que la detección de los “puntos calientes” capitalistas que se encuentran tras esta crisis no nos exime de hacer frente a nuestras propias complicidades,[3] reprender la incompetencia política y la malevolencia que abunda en las respuestas a Covid-19 no nos otorga ninguna inmunidad para hacer frente a nuestro propio deseo contradictorio de Estado.

La historia de la filosofía política puede quizás arrojar alguna luz parcial sobre nuestro predicamento. Después de todo, el nexo entre la alienación de nuestra voluntad política a un soberano y la capacidad de éste para preservar la vida y la salud de sus súbditos, especialmente frente a epidemias y plagas, está en los orígenes mismos del pensamiento político moderno occidental, que, para bien y sobre todo para mal, sigue moldeando nuestro sentido común. Tal vez el mejor ejemplo de ello sea una máxima acuñada por el antiguo hombre de Estado y filósofo romano, Cicerón, y adoptada luego en el período moderno temprano – es decir, la época de la gestación del Estado capitalista moderno – por Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John Locke y el insurgente nivelador William Rainsborowe: Salus populi suprema lex (la salud del pueblo debe ser la ley suprema). En este eslogan engañosamente simple se puede identificar gran parte de la ambivalencia que conlleva nuestro deseo de Estado: puede interpretarse como la necesidad de subordinar el ejercicio de la política al bienestar colectivo, pero también puede legitimar la concentración absoluta de poder en un soberano que monopoliza la capacidad de definir tanto lo que constituye la salud, como quién es el pueblo (con este último mutando fácilmente en un ethnos o raza).

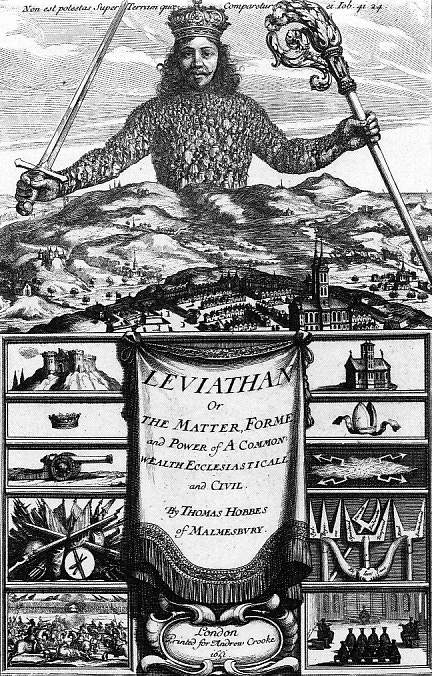

Revisar nuestra historia política y nuestros imaginarios políticos a través del eslogan de Cicerón en lugar de, digamos, a través de un enfoque único en la guerra como la “partera” del Estado moderno, es particularmente instructivo en nuestra era pandémica. Tome una copia del Leviatán de Thomas Hobbes (1651) y mire la famosa imagen que probablemente adorne su portada (en el original se situaba en el frontispicio, que daba a la página del título). Seguramente se sentirá conmovido por la forma en que Hobbes encargó a su grabador que representara al soberano como una cabeza mirando hacia fuera sobre un “cuerpo político” compuesto por sus súbditos (todos mirando hacia dentro o hacia arriba al rey). O bien podría escudriñar el paisaje para observar la ausencia de trabajo en los campos y los distantes signos de guerra (barricadas, barcos de guerra en el horizonte, columnas de humo de cañón). O podría deambular por los iconos del poder secular y religioso dispuestos a la izquierda y a la derecha de la imagen. En lo que probablemente no se fijará es en que la ciudad sobre la que se cierne el “Hombre Artificial” de Hobbes está casi totalmente vacía, salvo por algunos soldados de patrulla y un par de figuras ominosas con máscaras de pájaro, difíciles de distinguir sin aumento. Estos son médicos de la peste. La guerra y las epidemias son el contexto para la incorporación de sujetos ahora impotentes en el soberano, así como para su reclusión en sus hogares en tiempos de conflicto y contagio. Salus populi suprema lex.

En un reciente comentario sobre Hobbes, el filósofo italiano Giorgio Agamben (cuyo editorial sobre el Covid-19 como mera oportunidad para la intensificación del estado de excepción ha sido ampliamente criticado), señaló amablemente que el frontispicio del Leviatán es un poderoso indicio de un aspecto definitorio de ese Estado moderno que el pensamiento de Hobbes hizo tanto por moldear y legitimar: la ausencia del pueblo o, en griego, ademia. Los médicos de la peste de Hobbes sugieren así una especie de vínculo secreto entre, por un lado, la ausencia del pueblo, el demos (como cualquier otra cosa que no sea una multitud a ser contenida y alienada por el soberano del Estado), y, por otro, las crisis periódicas provocadas por epidemias (literalmente, “en el pueblo”, epi + demos) y pandemias (literalmente, “todo el pueblo”, pan + demos). El Estado moderno, con su monopolio del poder, es un estado de plaga.

Un argumento similar, y pertinente en nuestros tiempos de auto-aislamiento, blindaje y distanciamiento social, fue presentado por el filósofo francés Michel Foucault. En sus conferencias sobre el surgimiento moderno de la figura social de lo “anormal”, Foucault se preguntaba en qué condiciones Europa asistió a un cambio de las formas de gobierno que excluían, prohibían y desterraban, a las técnicas de poder que buscaban observar, analizar y controlar a los seres humanos, para individualizarlos y normalizarlos. Su sugerencia fue que nos centráramos en la transición entre dos formas de tratar las enfermedades infecciosas, de la política de la lepra a la política de la peste. Según Foucault, el paso de la separación entre dos grupos, los enfermos y los sanos, materializada en las colonias de leprosos o lazzaretti, al meticuloso gobierno de la ciudad de la peste, casa por casa, señaló un cambio trascendental en el gobierno de nuestro comportamiento, sirviendo en última instancia como condición previa para nuestra comprensión del poder político y la representación, la ciudadanía y el Estado. La descripción de Foucault del despliegue de poder en una ciudad de la peste ofrece un testimonio sorprendente de la idea de que todavía vivimos en gran medida en el espacio político que surgió en la Europa del siglo XVIII, en lo que él llamó el “sueño político” de la peste (el “sueño literario” de la peste era el de la anarquía y la disolución de las fronteras sociales e individuales):

Los centinelas tenían que estar siempre presentes en los extremos de las calles, los inspectores de los barrios y distritos debían hacer su inspección dos veces por día, de tal manera que nada de lo que pasaba en la ciudad podía escapar a su mirada. Y todo lo que se observaba de este modo debía registrarse, de manera permanente, mediante esa especie de examen visual e, igualmente, con la retranscripción de todas las informaciones en grandes registros. […] No se trata de una exclusión, se trata de una cuarentena. No se trata de expulsar sino, al contrario, de establecer, fijar, dar su lugar, asignar sitios, definir presencias, y presencias en una cuadrícula. No rechazo, sino inclusión. Deben darse cuenta de que no se trata tampoco de una especie de partición masiva entre dos tipos, dos grupos de población: la que es pura y la que es impura, la que tiene lepra y la que no la tiene. Se trata, por el contrario, de una serie de diferencias finas y constantemente observadas entre los individuos que están enfermos y los que no lo están. Individualización, por consiguiente, división y subdivisión del poder, que llega hasta coincidir con el grano fino de la individualidad.[4]

Cuando el encierro de los leprosos operaba en la marcada división de grupos entre los enfermos, es decir, los contagiosos, y los sanos, la vigilancia de la plaga funciona en grados de riesgo, trazando un mapa del comportamiento y la susceptibilidad de los individuos en las ciudades, territorios y movilidades. No se trata de una norma moral o médica, sino de un esfuerzo continuo para normalizar el comportamiento de los individuos, convirtiéndose todos y cada uno de ellos en portadores de una amenaza potencial que solo puede gestionarse mediante la recogida de datos (los grandes registros que llevan los vigilantes). El gobierno de la peste es, pues, un precursor de la obsesión política por el “individuo peligroso”, que reúne (y confunde) fenómenos de contagio, delincuencia o conflicto. En la era del capitalismo de vigilancia y del poder algorítmico, las prácticas de normalización dirigidas al individuo peligroso acumulan una enorme fuerza de cálculo, cada vez más fina. Pero también son, como los relatos de autoaislamiento de Daniel Defoe en Diario del año de la peste, un asunto cada vez más voluntario, mientras que la prolongación de la pandemia y su amenaza para la salud individual y colectiva pueden servir de argumento convincente no solo para la intensificación de los poderes del Estado, sino para ese examen y registro, esa relativización de la “privacidad”, de la que la ciudad de la peste de Foucault fue el dramático precursor.

En vista de esta larga y profundamente arraigada historia del estado de peste, del poder de plaga, ¿es posible imaginar formas de salud pública que no sean simplemente sinónimo de la salud del Estado, respuestas a las pandemias que no afiancen aún más nuestro deseo de y connivencia con los monopolios soberanos del poder? ¿Podemos evitar la tendencia aparentemente inextricable de tratar las crisis como oportunidades para una mayor ampliación y profundización de los poderes del Estado, en ausencia y aislamiento del pueblo? La historia reciente de las epidemias en África occidental sugiere la importancia vital de que los epidemiólogos piensen como las comunidades, y las comunidades piensen como los epidemiólogos,[5] mientras que el pensamiento crítico sobre los profundos límites de la estrategia de bloqueo sin la institución de los “escudos comunitarios” se mueve en una dirección similar.[6]

Las pandemias no tienen por qué ser pensadas, por analogía con la guerra, como argumentos biológicos para la centralización del poder. Si el período de posguerra que persiste como el objeto perdido de gran parte de la melancolía de la izquierda se caracterizó por el estado de bienestar/estado de guerra, la “salida” de nuestro predicamento no tiene por qué aceptar el bienestar-pensado como-guerra como su único horizonte. Esto es especialmente cierto una vez que reflexionamos sobre las profundas contradicciones que se están desgarrando en las costuras del gobierno entre las prioridades epidemiológicas y de salud pública, por un lado, y los imperativos capitalistas, por el otro. En otras palabras, cuando la salud de la población y su reproducción social se ha visto profundamente entrelazada con los imperativos de la acumulación -los mismos que determinan la contribución de la industria agraria a la crisis actual y el abandono de la ‘Big Pharma’ para aliviarla- el Estado puede ser intrínsecamente incapaz de pensar como un epidemiólogo.

Una vía especulativa para empezar a separar

nuestro deseo de Estado de nuestra necesidad de salud colectiva implica dirigir

nuestra atención a las tradiciones de lo que podríamos llamar “biopoder

dual”, es decir, el intento colectivo de apropiarse políticamente de

aspectos de la reproducción social, desde la vivienda hasta la medicina, que el

Estado y el capital han abandonado o han hecho insoportablemente excluyentes,

en una “epidemia de inseguridad” diseñada.[7] La salud pública (o popular o comunal) no

solo ha sido el vector de la toma de poder recurrente del Estado, sino que

también ha servido de puntal para pensar el desmantelamiento de las formas y

relaciones sociales capitalistas sin basarse en la premisa de una ruptura

política en las operaciones de poder, sin esperar al día siguiente

revolucionario. Los experimentos brutalmente reprimidos de los Panteras Negras

con programas de desayuno, detección de anemia falciforme y un servicio de

salud alternativo son solo una de las muchas instancias antisistémicas de este

tipo de iniciativa comunitaria. El gran desafío actual es pensar no solo en

cómo se pueden replicar esos experimentos políticos en una variedad de

condiciones sociales y epidemiológicas, sino en cómo se pueden ampliar y

coordinar, sin renunciar al propio Estado como escenario de lucha y demandas. El

eslogan que los Panteras adoptaron para sus programas representa quizás un

adecuado contrapeso y reemplazo para el vínculo hobbesiano entre la salud, la

ley y el Estado: Survival

Pending Revolution (Supervivencia

pendiente de revolución).

Notas

[1] ‘Creating the coronopticon’, The Economist, 28 de marzo de 2020, disponible en: https://www.economist.com/printedition/2020-03-28

[2] Fintan O’Toole, ‘Vector in Chief’, The New York Review of Books, 14 de mayo de 2020, disponible en: https://www.nybooks.com/articles/2020/05/14/vector-in-chief/

[3] Rob Wallace, ‘Capitalism is a disease hotspot’ (entrevista), Monthly Review Online, 12 de marzo de 2020, disponible en: https://mronline.org/2020/03/12/capitalism-is-a-disease-hotspot/

[4] Michel Foucault, Los anormales. Curso en el Collège de France (1974-1975), trad. Horacio Pons (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2007), p. 52-53.

[5] Alex de Waal, ‘New Pathogen, Old Politics’, Boston Review, 3 de abril de 2020, disponible en: https://bostonreview.net/science-nature/alex-de-waal-new-pathogen-old-politics, con referencia al libro de Paul Richards, basado en su investigación en Sierra Leona, Ebola: How a People’s Science Helped End an Epidemic (Londres: Zed Books, 2016).

[6] Anthony Costello, ‘Despite what Matt Hancock says, the government’s policy is still herd immunity’, The Guardian, 3 de abril de 2020, disponible en: https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/03/matt-hancock-government-policy-herd-immunity-community-surveillance-covid-19

[7] ‘Interview: Dr. Abdul El-Sayed on the Politics of COVID-19’, Current Affairs, 7 de abril de 2020, disponible en: https://www.currentaffairs.org/2020/04/interview-dr-abdul-el-sayed-on-covid-19