Ruina · Diego S. Garrocho Salcedo

Ruina. Ser una ruina. Caer en la ruina. Arruinar o arruinarse. Llevar a la ruina. Estas son solo algunas de las formas más habituales en las que podemos reconocer un término que, en muchas ocasiones, tiende a expresarse en plural para puntualizar su significado. Las ruinas no son consecuencia de un mero sumatorio —el de un destrozo y otro— sino que en su condición varia suelen signar un declive, derrumbe o corrupción arquitectónica. El singular queda referido, las más de las veces, como una forma de desgracia, porque arruinarse de verdad y por entero —así sea, como dice el corifeo de Edipo Rey, en el último día— sólo puede arruinarse una vida entera. De la economía a la arquitectura, la ruina y las ruinas parecen remitirnos, una vez más, a aquello que algún día se alzó y que ahora aparece precipitado. Hay una extraña dignidad en la ruina y en las ruinas. Y sobre todo: hay una deontología oculta en todo aquello de lo cual puede predicarse un estado ruinoso. La ruina se da, acontece o aparece en aquello que quiebra su condición más propia, en aquello que debiendo mantenerse erguido, inhiesto, alzado e incólume, quebró sin embargo.

En Castellano nombramos ruinas desde hace mucho tiempo, al menos desde el siglo XIII con Gonzalo de Berceo (Corominas, 1983, 92), retomando un sentido propio que es compartido entre todas las lenguas romances. El común origen latino, ruere, es un término que apunta al colapso, derrumbamiento o quiebra, matices reconocibles todavía en el uso actual de la palabra. Cristóbal de las Casas, de hecho, alcanzará a hacer de la ruina un sinónimo de fracaso (1582, 414) y ya Cervantes acogerá tanto su uso arquitectónico como su metafórico compromiso con la desgracia. Hay ruinas que son sinónimo de caídas, como demuestra el hecho de que el celebérrimo estudio de Edward Gibbon The History of the Decline and Fall of the Roman Empire fuera traducido al castellano, por primera vez en 1842 y por pluma de José Mor de Fuentes, como Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. No hay ruina sin caída, y todavía estará por comprobar si toda caída entraña o no alguna forma de derrumbamiento real o metafórico.

En cualquier caso, no será ya la palabra la que evoque significados, sino las propias ruinas las que en su sentido más propio, detonarán sentidos semánticos pues, como recordara Giovanni Battista Piranesi, las ruinas alcanzan una condición propiamente parlante. La ruina te habla, te interpela y evoca, en esa pulsión trascendente y semántica que opera en todo aquello que desde la ausencia, la falta, o la huella, parecen requerir una condición completa. La ruina nos habla de un ideal truncado pero, sobre todo, evidencia la condición mortal y falible de todo cuanto aspira a desafiar la ley de la gravedad. En uno de los textos más célebres en torno a la ruina Georg Simmel (1987, 108) advertirá que la arquitectura es el arte donde convergen la voluntad del espíritu y la necesidad de la naturaleza, la elevación fictiva y creativa de la obra arquitectónica contra la gravedad que impone la naturaleza. Ese diálogo entre el espíritu y la naturaleza y la forzosa resolución a favor de la segunda es, en esencia, una de las evidencias reconocibles en el testimonio simbólico y semántico de toda ruina.

Todo lo que le falta a la ruina es su verdadero significado y su sentido más oculto: la desaparición del vigor perdido, la verticalidad de su origen, la condición robusta, equilibrada y desafiante que demuestra, a través de Chrónos que todo lo devora, la condición mortal incluso de lo inanimado. La ruina arquitectónica nos recuerda que incluso aquello que no tiene vida puede, en algún sentido, morir. La ruina se asemeja a la muerte de la materia.

Tal vez este sea el motivo por el que la ruina es siempre una apología de lo inmaterial. Lo que dista entre la construcción erguida y su colapso es una pura cuestión formal, una ordenación distinta de la materia que pauta la transición entre lo recto y lo quebrado. Entre un monumento y una colección de escombros sólo varía la forma. En algún sentido toda ruina es un desorden, es una desorganización azarosa de aquello que estuvo concebido bajo una regla, bajo un nómos o una táxis que ha quedado revocada. La ruina, podríamos concebir en algún sentido, es siempre un recordatorio preciso del hilemorfismo aristotélico. Las cosas, todas las cosas, tienen materia y forma y aun cuando la materia se mantenga inalterada —son los mismos los ladrillos del templo que los de su ruina— será la deformación o lo informe lo que determine el surgimiento de la ruina: esto es, de aquello que quedó arruinado. Derrumbado.

Mortier distinguirá en su célebre La poétique des ruines en France: Ses origines, ses variations de la Renaissance á Victor Hugo (1974, 12) fundamentalmente dos usos de las ruinas: de una parte, el uso moralizante e instructor; y, de otra, el uso estrictamente pintoresco. Es probable que esa disociación no sea del todo atinada y que el uso artístico y representacional siempre fuera deudor de aquel viejo binomio platónico en el que lo bello y lo bueno (kalós – agathós) fueron una y la misma cosa. La vieja consigna Nulla aesthetica sine ethica difícilmente podría hacerse más evidente que en el estudio de la ruina dada su evocación moral.

La importancia de las ruinas y su potencia simbólica y política queda acreditada en nuestra tradición, al menos, desde el juramento de los griegos previo a la batalla de Platea, en el 479 a. C. El propósito de conservar los templos destruidos por los bárbaros en su estado ruinoso serviría para instruir y advertir a las generaciones futuras del sacrilegio ejecutado por los persas. Jean Starobinsky (1964, 180) subrayaba, precisamente, la fascinación concreta de las ruinas remotas, aquellos vestigios en los que el rastro de la sangre y la violencia resultaban lo suficientemente lejanos como para rendir con fecundidad y sin miedo en el ánimo que las contempla. Tal vez por ello se antoja tan distinta la apropiación que pudiera realizarse de las ruinas bélicas recientes (la reconstrucción de las ciudades alemanas y polacas tras la II Guerra Mundial serán un ejemplo) y aquella otra, idealizada y distante, que desde el siglo XVI hasta hoy realizamos del mundo antiguo. Es curioso, el mismísimo contexto romano el propio Cicerón, mostrará ya un verdadero interés por el valor de la inscripción de las ruinas y la conservación o demolición de los restos arquitectónicos antiguos. En cualquier caso, y por ser enteramente francos, es probable que los expolios, y no tanto la adoración monumental y casi cultural, fueran el primer uso reconocible de la ruina.

La representación de la ruina cobró en términos pictóricos un renovado y superlativo protagonismo a partir del siglo XVI, concretamente a partir del saqueo de Roma en el año 1527. Según nos recuerda Susan Stewart (121, 2020), es el contacto entre los pintores del norte con las ruinas romanas y con representaciones como las que inauguraron Monsù Desiderio y Salvator Rosalo lo que determinará el surgimiento de un nuevo tratamiento y representación del resto arquitectónico en toda Europa. Las ruinas son siempre el recordatorio del mismo esplendor en la hierba del que hablaba William Wordsworth y, tal vez por ello, los viajeros del siglo XVI comenzaron a coleccionar estampas y grabados en su paso por Roma. Había que recordar la gloria acontecida. Se hacía imperativo mantener vivo en la memoria (de nuevo, según Cicerón, lugar donde habitan los muertos) la gloria de la ciudad perdida.

La sensibilidad por el valor memorativo de los edificios antiguos, su fragilidad y su eventual testimonio del paso del tiempo cobra, como es natural, una centralidad perfectamente explícita a partir del Renacimiento. En tal circunstancia el valor de la ruina se muestra no sólo en las referencias literarias sino, principalmente, en el protagonismo que cobra la representación contextual de la ruina en determinadas escenas pictóricas y arquitectónicas como el jardín. Tras la revolución teórica impulsada por Leon Battista Alberti, la ruina pasó a convertirse en un objeto de fabulación y de representación, signo manifiesto de una veneración casi cultual por el tiempo pasado. La recreación exagerada de motivos, monumentos, arcos y templos permitió hibridar, con más creatividad e inspiración que exactitud o fidelidad histórica, la gloria de un tiempo pasado en el que la tradición clásica y cristiana tendían a confundir intencionadamente.

Una de las pinturas que más inequívocamente exhiben la fascinación renacentista por la ruina es Tempus edax rerum, de Herman Posthumus. El propio título, tomado de las Metamorfosis de Ovidio (XV, 234-36), adelanta la vocación de esta pintura casi inclasificable (Rubinstein, 1985). El tiempo todo lo devora, como recordaría algún tiempo antes el mismo Aristóteles: “ser en el tiempo es ser afectado por el tiempo, y así se suele decir que el tiempo deteriora las cosas, que todo envejece por el tiempo”, hasta recordarnos, poco tiempo después, que nunca a través del tiempo se llega a ser joven o bello (Phys. IV, 221b 2-3). Ese mismo paso del tiempo, en su condición artística y representacional, apunta también una intuición de raigambre clasiquísima: el declive, corrupción, colapso y fracaso de aquello que tiene vida. Esto es: la ruina (De corruptione…) de lo orgánico. Esa ruina o derrumbamiento del cuerpo orgánico que tan magistralmente evocara Las tres edades de Hans Baldung, pues qué es sino una ruina, es decir, una exhibición de la alianza entre la gravedad y el tiempo, lo que exhibe esta pintura. La ruinas, en íntima conexión con el poder destructivo del tiempo, es siempre el heraldo de al menos una deceso. Tiempo, materia, memoria y muerte. Tal vez estos sean los cuatro elementos esenciales en toda ruina pues en algunas de ellas pareciera que es precisamente el espíritu lo que se encuentra del todo ausente.

Sin embargo, sin salir del contexto pictórico del siglo XV, se hace imposible no recordar cómo la condición falible, frágil, quebrada y rota de toda ruina sirvió como pauta para subrayar la transición hacia una nueva vida. Tal vez por ello, si pensamos en la arquitectura derrumbada como paisaje, todos reconoceremos que las escenas de natividad son siempre un contexto privilegiado para constatar el uso renacentista de la ruina. Desde van der Weyden a Ghirlandaio, o de Botticelli a Bruyn el Viejo —con antecedentes tan notables como El Bosco o Durero—, las escenas de la anunciación, el nacimiento y la adoración del Niño tendieron a ubicarse en un paisaje arquitectónico arruinado. De alguna manera, aquellas arquitecturas quebradas servían para pautar el paso del tiempo, operando una función análoga a la dispusiera la perspectiva con respecto al espacio. Pero, sobre todo, la corrupción de la arquitectura pagana, su temporalidad y su condición pasajera, sirve como pretexto para evidenciar la trascendental transición entre el tiempo antiguo y el tiempo nuevo que preludia la llegada del Mesías. El reino que anuncia la llegada del Hijo de Dios no podría ser de este mundo, donde la polilla y el moho destruyen los tesoros (Mt 6, 19-23). La ruina es el signo no de una decadencia que comienza, sino el fin de ella. La doctrina de los dos mundos —las dos ciudades, los dos reinos— parece cabalmente sugerir la condición finita, perentoria, frágil, fútil, corruptible… de toda realidad inmediata. La imperfección de este mundo es el señuelo de la promesa de aquella otra perfección que nos aguarda.

La Europa de los siglos XVII-XVIII, convertida en un gran escenario bélico, resignificó la ruina hasta sustraerle cualquier signo de idealización o dignidad imaginada. La ruina y la debacle no son sólo consecuencia del paso inexorable del tiempo que sí marcará, por ejemplo, la pintura de vanitas, sino que pueden ser consecuencia de la violencia ejecutada por la mano del hombre. En este tiempo, la corrupción y decadencia tiende a representarse en términos subjetivos y son objetos orgánicos los que marcan el paso del tiempo. Así, comienza a imponerse una nueva forma a veces fabulada en el que la idealización de la ruina alcanza cotas expresivas tan singulares como las que pudieran darse en los capricci de Coccorante o Panini, aventurando una condición protoromántica de aquellas ruinas, a veces imaginadas y a veces fieles, pero siempre reales. Ya en el siglo XVIII, el Neoclasicismo recuperará una interpretación más doliente, nostálgica y hasta fatigada de la ruina. Existe un contraste evidente entre el pesebre en la Adoración de los Reyes magos de Botticelli, por ejemplo, de una decadencia idealizada, y las vedute Francesco Guardi.

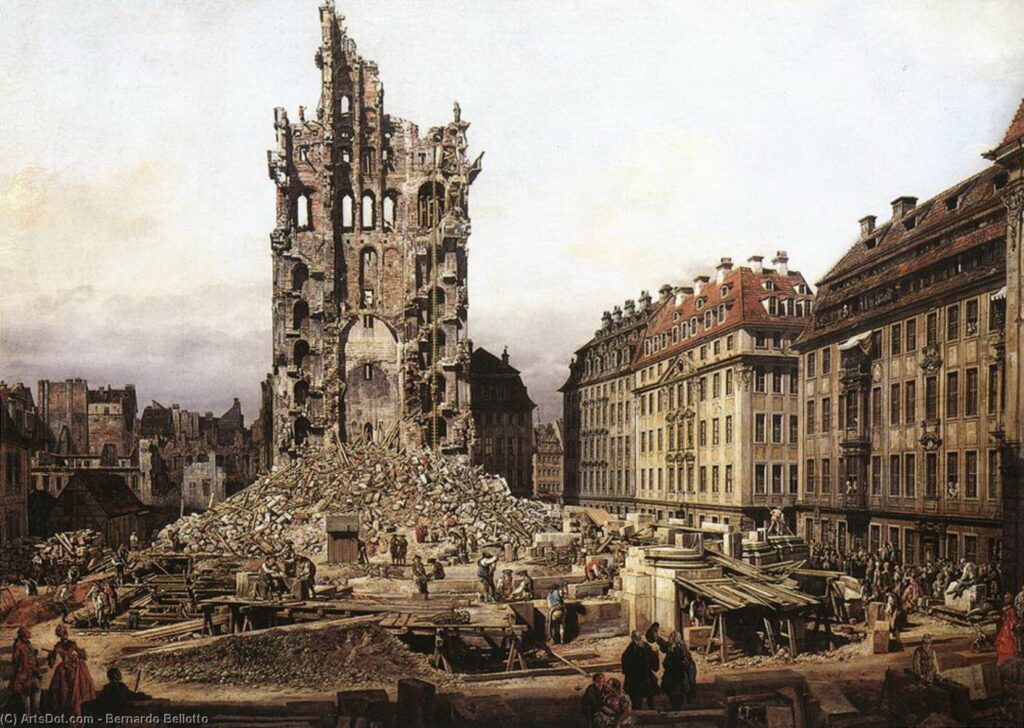

Son quizá dos pinturas, y no sólo una, las que mejor exhibirán la nueva apropiación de la ruina en la pintura del XVIII. En 1751 el veneciano Bernardo Bellotto pintó la Kreuzkirche de Dresde, en una recreación estrictamente ortodoxa. Sin embargo, poco tiempo después, en 1756, durante la Guerra de los Siete Años, las tropas prusianas redujeron a ruinas el templo. En 1765 Bellotto cogerá de nuevo los pinceles para recrear la misma iglesia pero, esta vez, en su condición devastada. La acción destructora del hombre se ha mostrado como aliada del tiempo que todo lo devora. Ser parteros de la historia, a fin de cuentas, no es algo demasiado distinto a preludiar el Apocalipsis. Esa segunda pintura nos recuerda en algún sentido la historia misma de nuestra tradición cultural que, de un modo u otro, siempre gravitó en torno a la destrucción y la reconstrucción de algún templo. Además, casi como un preludio terrible, la imagen volvería a repetirse 200 años después para pautar una nueva representación de la ruina. Esta vez no será un cuadro, sino la fotografía del proceso mismo de una pintura, la que inmortalizará la escena. Después de septiembre de 1945, una fotografía de Richard Peter Sen nos muestra al pintor Theodor Rosenhauer volviendo a retratar las nuevas ruinas, tan antiguas, otra vez de la ciudad de Dresde. Unas ruinas, por cierto, en torno a las cuales orbitaron los debates sobre las políticas de la reconstrucción y la memoria posteriores a la Segunda Gran Guerra.

Sin embargo, es la síncopa perfecta que se da en el ámbito del pensamiento y la arquitectura lo que requeriría pensar de modo concreto la destrucción pautada, consensuada, diseñada y planificada, desde Haussmann a nuestros días. El hombre no es sólo un arquitecto creador que contempla pasivamente la pulsión destructora del tiempo sino que se distingue por ser también como un ejecutor de la propia ruina. Lo dirá Ortega: “El hombre, que es el gran constructor, es el gran destructor y su destino sería imposible si no fuese también un famoso fabricante de ruinas” (1964, 449). Aquellas palabras parecen prolongar la convicción dinamitera que Nietzsche se concedería a sí mismo pero que, sobre todo, legislará una nueva forma de hacer filosofía. La destrucción medida, la voladura controlada o la emancipación posible de toda forma de herencia autoritaria encontró en términos como Abbau, Destruktion o déconstruction un recurso y hasta casi un fetiche. El siglo XIX haría de Georges-Eugène Haussmann un “artiste démolisseur” recordándonos que también la negación, la destrucción e incluso la revocación de un orden material o espiritual previamente dado podría ser considerada como una de las bellas artes. Aquel París del s. XIX tuvo que ser destruido para nacer de nuevo, casi como aquel otro símil, tan antiguo como la Biblia, en el que se advierte que el grano (Jn 12, 24) debe morir y destruirse para poder dar fruto. En algún sentido la muerte de la Modernidad acontece precisamente entre dos demoliciones: la de aquel París, destruido y revocado para alumbrar una nueva forma de urbanismo y la voladura del Pruitt Igoe Project en 1972, una destrucción que ponía fin a las esperanzas racionales y razonables sobre la posibilidad de construir una vivienda social que aspirara a decirse infalible.

Son las ruinas, una y otra vez, las que parecen reivindicar la condición finita de todo cuanto existe, recordándonos que a lo peor la previsión de cualquier futuro será convertirse en un pasado decrépito, derrumbado, colapsado o ruinoso. Lo dirá asimismo Ángel González (2008, 429) para alertarnos de que no es tanto el tiempo el que nos hace, sino su efecto el que nos deshace. Los restos, la vida quemada —advierte el poeta— se identifican con una historia a la que, sin embargo, deberíamos enmendarle el hecho de que un día llegó a ser futura. Recuerden la doctrina arquitectónica del valor de las ruinas (Ruinenwerttheorie) que inspirara a Albert Speer, arquitecto dilecto del III Reich. Aquella propuesta, lúcidamente terrible, a pesar o incluso por causa de haber convivido junto con la más terrible atrocidad humana, advirtió la vocación universal de ruina. Aquel pretendido imperio, afortunadamente maltrecho, se elevó sobre la previsión de finitud e inspiró su arquitectura en la esperanza segura de algún día convertirse en ruina, cómo recordará Jean-Yves Jouannais (2017, 25). Todo ruina, escoria o historia —de nuevo Ángel González— a partir de la convicción de que esas ruinas no nos hablan del tiempo pasado sino más propiamente del puntual y estricto paso de cualquier tiempo.

Bibligrafía

Cellauro, L. (2006). «Monvmenta Romae»: An Alternative Title Page for the Duke of Sessa’s Personal Copy of the «Speculum Romanae Magnificentiae». Memoirs of the American Academy in Rome, 51/52, 277-295.

Corominas, J. (1978). Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico. Madrid: Gredos.

González, A. (2008). Palabra sobre palabra. Barcelona: Seix Barral.

Hancock, B. H., & Garner, R. (2014). Reflections on the ruins of Athens and Rome: Derrida and Simmel on temporality, life and death. History of the Human Sciences, 27(4), 77–97. https://doi.org/10.1177/0952695114529116

Jouannais, J.-Y. (2017). El uso de las ruinas. Barcelona: Acantilado.

Mortier, Roland (1974). La poétique des ruines en France: Ses origines, ses variations de la Renaissance á Victor Hugo. Genéve: Librairie Droz, 1974.

Ortega y Gasset, J. (1964). “La idea del teatro”, en Obras Completas VII. Revista de Occidente: Madrid.

Rubinstein, R. (1985). ‘Tempus edax rerum’: A Newly Discovered Painting by Hermannus Posthumus. The Burlington Magazine, 127(988), 425-436. Retrieved August 26, 2020.

Starobinsky, J. (1964). L´invention de la liberté. Ginebra: Skira.

Stewart, S. (2020). The Ruins Lesson. Chicago: University of Chicago Press.

Índice de ilustraciones:

Fig. 1: Herman Posthumus, Paisaje con ruinas romanas (Tempus edax rerum), 1536, óleo sobre lienzo, Museo Liechtenstein, dominio público.

Fig. 2: Bernardo Bellotto, Las ruinas de la antigua Kreuzkirche en Dresde, 1765, óleo sobre lienzo, Kunsthaus Zürich, dominio público.